烹杀,意为宰杀烹煮。

烹杀,是一种酷刑。施刑者先将犯人的衣服脱光,并将犯人推入一个如成人般高的大锅,放在柴火上烹煮。犯人大多数都因灼伤而死,有些甚至全身烧焦。

著名神魔小说《封神榜》中,西周始祖西伯(后称周文王)被囚于羑里时,西伯之子伯邑考遭到妲己的陷害,被纣王处以烹刑,放在大锅里"烹为羹"。

司马迁《史记》记载,秦朝末年的项羽也时常使用这样的刑罚,他曾烹杀不肯屈服的汉将周苛;也曾威胁要把汉王刘邦的父亲烹杀,不过刘邦表示并不在乎,最后项羽只好放弃这个想法。

齐威王的“威”。

谥法曰:猛以刚果曰威,猛以强果曰威,强义执正曰威,但是齐威王即位之初,简直是一个不问政事的庸主,能称得上”威“的这三点,他一点都没占。

《史记·田敬仲完世家》记载:齐威王元年,三晋因齐丧来伐我灵丘。六年,鲁伐我,入阳关,晋伐我,至博陵,七年,卫伐我,取薛陵,九年,赵伐我,取甄。

齐威王

意思是,齐威王继位第一年三晋攻占了灵丘,第六年鲁国攻入了阳关,晋国打到了博陵,第七年卫国占领了薛陵,第九年赵国占领了甄,齐国在齐威王的治理下,就连卫国、鲁国这样的小国都敢攻打齐国,足见齐威王即位之初的昏。

不过,好在齐威王有一点好,那就是能听见去别人的意见,当邹忌扛着琴前来劝谏的时候,齐威王就幡然醒悟,开始励精图治,并且任用邹忌开始在齐国进行改革,而接下来齐威王还任用田忌和孙膑,打了两场漂亮的战役,桂陵之战和马陵之战,齐威王总算与”威“字挂上了钩。

齐威王的”一鸣惊人“。

当齐国蒸蒸日上的时候,这位并不喜欢朝政的主,再一次撂摊子了,并且把自己以前的爱好全部”捡“了回来,比如彻夜饮酒唱歌,比如猜谜语,再比如听音乐,群臣又不敢进谏,这时候淳于髡站了出来。

他对齐王说,国中有大鸟,止王之庭,三年不飞又不鸣,王知此鸟何也?意思是说,大王我们齐国有一只大鸟,就在宫中,三年了不飞也不叫,大王知道这是什么鸟吗?

孙膑和田忌

齐威王一听,知道淳于髡是在用大鸟比喻自己,想也没想,就回答说:此鸟不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。

而接下来齐威王还真为齐国臣民乃至历史表演了一番究竟什么叫做一鸣惊人,《史记》记载:乃朝诸县令长七十二人,赏一人,诛一人,奋兵而出,诸侯震惊,皆还齐侵地。

意思是召来了七十二位县令,重赏一个,诛杀一个,然后集结士兵对外征战,诸侯停了都大为震惊,纷纷把抢夺齐国的地给还了回去,但这只能算是对外的一鸣惊人,他整顿吏治,手段更是没得说。

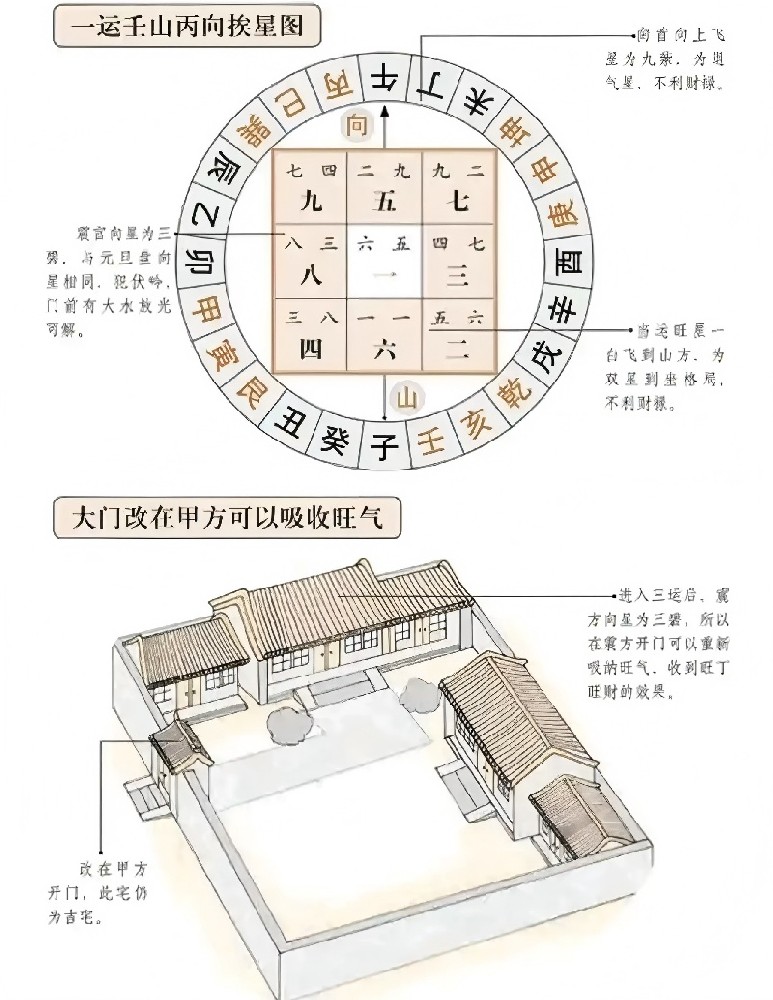

齐威王的”鼎煮佞臣“

当齐威王不问政事时,虽把大权交给手下的卿大夫,但齐威王有事没事还是要听一下群臣的工作报告,这不年终总结又开始了。

齐威王召集了所有卿大夫,为得就是选出本年度的最佳员工,但有资格被评选的只有齐威王指定的两个人,一个是即墨大夫,一个是阿城大夫。

齐威王

当所有官员都上朝的时候,看见了朝堂之上放着的大鼎,并且鼎中还滋滋冒着白烟,纷纷疑惑不已,但转眼一想,这可能是齐老大给炖的参汤,慰劳大家辛苦了一年,想到这,大家却都盼着选举赶紧结束,毕竟天那么冷。

没多久,齐威王就上朝了,他也没客气,上来就说,支持即墨大夫的站左边,支持阿城大夫的站右边,等到投好票的时候,齐威王更加没客气了,直接把阿城大夫和支持他的人,全都丢进了煮好水的大鼎里,给烹杀了(《史记》记载:烹阿大夫,及左右尝誉者皆并烹之)。

其实齐威王早就去考察过了即墨城和阿城的治理情况,结果即墨城一片欣欣向荣,而阿城却一片萧条,齐威王经常听到有人美誉阿城大夫,也是因为此人只会投机取巧,贿赂齐王身边的人,自此之后,齐国吏治为之一新。

秦国围攻赵都邯郸,魏安禧王派将军晋鄙领兵救赵,因惧怕秦国,就把军队驻扎在赵、魏两国交界的荡阴,按兵不进。

魏王派客将军辛垣衍秘密去到赵都邯郸,通过平原君赵胜告诉赵王说:“秦国之所以加紧围攻赵国,是因为以前秦王与齐闵王争夺皇帝的尊位,以后又因为齐王放弃帝号,秦王也不得不放弃帝号,由于齐王的缘故,秦王没有获得皇帝的尊位。

现在齐国的国势比闵王时更加衰弱。当前,只有秦国称雄天下,它攻赵不是贪图邯郸,他的意思是要求得到皇帝的尊位,赵王果真派使臣拥戴秦王称帝,秦王一定会很高兴,也就会撤兵离去。”平原君很犹豫,尚未决定。

这时齐人鲁仲连正好来到赵都邯郸,碰上秦军正围攻邯郸。他听说魏国要让赵国拥戴秦王称帝,就会会见平原君,问他:“战事怎么样了?”平原君说:“我怎么敢谈战事呢?百万大军已毁在国外,现在邯郸被围又不能解。

魏王派将军辛垣衍要赵国拥戴秦王称帝,辛垣衍就在这里。我怎么还敢谈战事呢?”鲁仲连说:“当初,我认为您是天下贤能的公子,现在我才知道您并不是天下贤能的公子。魏国客人辛垣衍在哪儿呢?让我为您责令他回去。”

平原君说:“让人介绍他来见先生。”平原君就会见辛垣衍,说:“齐国鲁仲连先生在这里,让我介绍他来会见将军。”

辛垣衍说:“我听说鲁连仲连先生是齐国品德高尚之士;我是人臣,出使贵国,公务在身,我不想会见鲁仲连先生。”平原君说:“我已经把您在这里的事告诉他了。”辛衍才答应会见鲁仲连。

鲁仲连见到辛垣衍,一言不发。辛垣衍说:“我看住在这座围城里的人,都是有求于平原君的。但看先生的样子,并不象有求于平原君,为什么您要久待在这座围城里不离开呢?”鲁仲连说:“一般人都认为鲍焦是因为心胸狭窄才死的,这都不对。

大家不了解他,以为他是为了个人打算。那个秦国,是一个抛弃礼义只重战功的国家,对待士人,耍尽手腕,把老百姓当奴隶使用;如果秦王肆无忌惮地要做皇帝,甚而竟然统治了天下诸侯,我宁愿跳入东海而死,也不能做他的顺民!我之所以要求会见将军,是想来帮助赵国。”

辛垣衍说:“先生怎样来帮助赵国呢?”鲁仲连说:“我要魏国和燕国来帮助它,齐、楚两国本来就要帮助赵国的。辛垣衍说:“燕国吗,我想他是会听从您的;至于魏国,我就是魏国人,先生怎么能使魏国会帮助赵国呢?”

鲁连仲说:“只因魏国还没有看到秦国称帝的危害,如果魏国看到这种危害,就一定会来帮助赵国。”辛垣衍说:“秦国称帝有什么危害呢?”鲁仲连说:“从前,齐威王曾经实行过仁义之道,率领天下诸侯去朝拜周天子,当时周天子既贫且弱,诸侯都不愿去朝拜,只有齐国去朝拜。

一年多以后,周烈王死了,诸侯都去吊丧,齐国最后才到。周王生气,在讣告中对齐国说:‘周天子驾崩了,新君离宫睡席守丧,东藩之臣田婴齐却晚到,将他斩首。’齐威王知道后大发雷霆,说:“呸,你妈的那个贱婢!”他这样说,终于被诸侯所耻笑。

所以,在周天子生前就去朝拜他;死了,就去斥骂他,这实在是因为威王受不了周王对他的苛求,天子本来就是这样任意地作威作福,这也不足为怪。”

辛垣衍说:“先生难道没有见过仆人吗?十个仆人得听从一个主人的。这哪里是因为仆人力量不够,智力不如呢?乃是因为害怕主人。”鲁仲连说:“那末魏国和秦国乃是仆人和主人的关系罗?”辛垣衍说:“是的。”

鲁仲连说:“既然这样,我就要让秦王去烹杀魏王,把他剁成肉酱。”辛垣衍很不高兴地说:“嗬,您说的也太过分了。先生又怎么能让秦王烹杀魏王,把他剁成肉酱呢?”鲁仲连说:“当然,您听我说:从前鬼侯、鄂侯和文王都是纣王的三个诸侯。

鬼侯有个女儿很美丽,因此献给了纣王,纣王以为她难看,就把鬼侯处以剁成肉酱的酷刑。鄂侯一再规劝纣王,竭力为鬼侯辩护,纣王又把鄂侯杀死,做成了肉干。文王听说后,悲痛地长叹一声,于是纣王就把文王在牖里囚禁了一百天,要置文王于死地。

秦国和魏国都是平等的称王的国家,为什么魏国竟然心甘情愿地居于被杀做成肉干、剁成肉酱的地位呢?“齐闵工要去鲁国,闵王的侍从夷维子拿着马鞭跟在后面。他对鲁国人说:“你们准备怎样来迎接我们的国君呢?”

鲁国人说:‘我们准备用牛、羊、猪各十只来款待你们的国君。’夷维子说:“你们怎能用这样的礼节款待我们的国君呢?我们的国君是天子。天子视察诸侯国,诸侯应当离开宫室,让给天子,自己避居在外,要交出钥匙,铺好床席,放好倚身的玉几,在旁侍候天子吃饭;等天子吃完饭,再去上朝听政。’

鲁国人听完后,便锁上城门,拒绝齐闵工入境,所以他没能到鲁国去。他又准备借道邹国,到薛国去。当时,邹国的国君刚死,齐闵王想要去吊丧。

夷维子对已故邹君的儿子说:‘天子来吊唁诸侯,主人一定要把灵柩移到相反的方位去,放在坐南朝北的地方,然后好让天子面向南方吊丧。’邹国的群臣说:‘如果一定要这样做,我们就都伏剑自杀。’

所以,齐闵王又不敢进入邹国。邹、鲁这两个小国的大臣,在国君活着时,他们未能很好奉养,当国君死了,穷得不能饭含。可是,当齐国想让邹、鲁之臣对齐王行天子之礼时,竟拒绝齐闵王入境。

现在秦国是万乘大国,魏国也是万乘大国,两国都是万乘大国,彼此都有称王的名分。看秦国打了一次胜仗,就顺从他尊他为帝。这么说来,堂堂韩、赵、魏三国的大臣竟连小国邹、鲁之臣都不如了啊!?

“况且秦国不达到称帝的目的决不罢休,到那时,他就要撤换诸侯的大臣,撤换那些他认为不称职的,任命他认为称职的;撤换他所讨厌的,任命他所喜爱的。

他还会让他的女儿及善进谗言的贱女人去做诸侯的妻妾,住在魏宫。魏王能够就这样平安无事地过日子吗?而将军又哪能得到过去魏王那样的宠信呢?”

于是辛垣衍起身,再三拜谢,说:“当初我认为先生是个庸人,现在才了解您是天下有才之士啊!我现在就要离开这里,不敢再提起尊秦为帝的事了。”

秦将听说辛垣衍被鲁仲连说服了,因此军队后退五十里,正赶上魏公子无忌夺了魏将晋鄙的军权,救赵攻秦,秦军就撤退而去。

在这时,平原君想封赏鲁仲连,鲁仲连再三辞谢,始终不肯接受。平原君就设宴款待他,当酒兴正浓时,平原君起身,上前,将千金重礼献给鲁仲连致敬。鲁仲连笑着说:“天下的贤士可贵之处,就在于为人家排除祸患,解决困难,平息纠纷,而不取报酬。

如果接受人家的报酬,这不就成了唯利是图的商人吗?我鲁仲连是不能这样做的。”他便辞别平原君而去,毕生再没有与平原君相见。

原文:

秦围赵之邯郸。魏安厘王使将军晋鄙救赵,畏秦,止于荡阴不进。魏王使客将军辛垣衍间入邯郸,因平原君谓赵王曰:“秦所以急围赵者,前与齐闵王争强为帝,已而复归帝,以齐故。

今齐闵王已益弱,方今唯秦雄天下,此非必贪邯郸,其意欲求为帝。赵诚发使尊秦昭王为帝。秦必喜,罢兵去。”平原君犹豫未有所决。

此时鲁仲连适游赵,会秦围赵。闻魏将欲令赵尊秦为帝。乃见平原君曰:“事将奈何矣?”平原君曰:“胜也何敢言事!百万之众折于外,今又内围邯郸而去。魏王使客将军辛垣衍令赵帝秦,今其人在是,胜也何敢言事!”

鲁连曰:“始吾以君为天下之贤公子也,吾乃今然后知君非天下之贤公子也!梁客辛垣衍安在?吾请为君责而归之。”平原君曰:“胜请为召而见之于先生。”平原君遂见辛垣衍,曰:“东国有鲁连先生,其人在此,胜请为绍介而见之将于将军。”

辛垣衍曰:“吾闻鲁连先生,齐国之高士也。衍,人臣也,使事有职。吾不愿见鲁连先生也。”平原君曰:“胜已泄之矣。”辛垣衍许诺。

鲁连见辛垣衍而无言。辛垣衍曰:“吾视居此围城之中者,皆有求于平原君者也。今吾视先生之玉貌,非有求于平原君者,易为久居此围城之中而不去也?”鲁连曰:“世以鲍焦无从容而死者,皆非也。今众人不知,则为一身。彼秦者,弃礼义而上首功之国也。

权使其士,虏使其民。彼则肆然而为帝,过而遂正于天下,则连有赴东海而死矣,吾不忍为之民也。所以见将军者,欲以助赵也。”辛垣衍曰:“先生助之奈何?”鲁连曰:“吾将使梁及燕助之,齐、、楚则固助之矣。”

辛垣衍曰:“燕则吾请以从矣;若乃梁,则吾乃梁人也,先生恶能使梁助之耶?”鲁连曰:“梁未睹秦称帝之害故也,使梁睹帮称帝之害,则必助赵矣。辛垣衍曰:“帮称帝之害将奈何?鲁仲连曰:“昔齐威王尝为仁义矣,率天下诸侯而朝周。周贫且微,诸侯莫朝,而齐独朝之。居岁余,击烈王崩,诸侯皆吊,齐后往。周怒,赴

于齐曰:‘天崩地坼,天子是席。东蕃之臣田婴齐后至,则之!’威王勃然怒曰‘叱嗟,而母婢也!’卒为天下笑。故生则朝周,死则叱之,诚不忍其求也!彼天子固然,其无足怪。”

辛垣衍曰:“先生独未见夫仆乎?十人而从一人者,宁力不胜智不若耶?畏之也!”鲁仲连曰:“然梁之比于秦,若仆耶?”辛垣衍曰:“然。”鲁仲连曰:“然吾将使秦王烹醢梁王。”辛垣衍怏然不悦,曰:“嘻,亦太甚矣,先生之言也!先生又恶能使秦王烹醢梁王?”

鲁仲连曰:“固也。待吾言之。昔者,鬼侯、鄂侯、文王,纣之三公也,鬼侯有子而好,故入之于纣,纣以为恶。醢鬼侯。鄂侯争之急,辨之疾,故脯鄂侯。文王闻之,喟然而叹,故拘之于牖里之库,百日而欲舍之死,曷与为人俱称帝王,卒就脯醢之地也?

齐闵王将之鲁,夷维子执策而从,谓鲁人曰:‘子将何以待吾君’鲁人曰:‘吾将以十太牢待子之君。’夷维子曰:‘子安取礼而来待吾君?

彼吾君者,天子也。天子巡狩,诸侯辟舍,纳于筦键,摄衽抱几,视膳于堂下,天子已食,退而听朝也。’鲁人投其龠,不果纳,不得入于鲁。将之薛,假涂于邹。当是时,邹君死,闵王欲入吊。

夷维子谓邹之孤曰:‘天子吊,主人必将倍殡柩,设北面于南方,然后天子南面吊也。’邹之群臣曰:“必若此,吾将伏剑而死!”

故不敢入于邹,邹、鲁之臣,生则不得事养,死则不得饭含,然且欲行天子之礼于邹、鲁之臣,不果纳。今秦万乘之国,梁亦万乘之国,俱据万乘之国,交有称王之名,睹其一战而胜,欲从而帝之,是使三晋之大臣。

不如邹、鲁之仆妾也。且秦无已而帝,则且变易诸侯之大臣,彼将夺其所谓不肖而予其所谓贤,夺其所憎而与其所爱。彼又将其子女谗妾为诸侯妃姬,处梁之宫,梁王安得晏然而已乎?

而将军又何以得故宠乎?”于是,辛垣衍起,再拜,谢曰:“始以先生为庸人,吾乃今日而知先生为天下之士也。吾请去,不敢复言帝秦!”

秦将闻之,为却军五十里。适会魏公子无忌夺晋鄙军以救赵击秦,秦军引而去。于是原君欲封鲁仲连,鲁仲连辞让者三,终不肯受。

平原君乃置酒,酒酣,起,前以千金为鲁连寿。鲁连笑曰:“所贵于天下之士者,为人排患、释难、解纷乱而无所取也。即有所取者,是商贾之人也,仲连不忍为也。”遂辞平原君而去,终身不复见。

此文出自战国时期刘向所著的《战国策》

扩展资料 写作背景:

西汉末年,刘向校录群书时在皇家藏书中发现了六种记录纵横家的写本,但是内容混乱,文字残缺。于是刘向按照国别编订了《战国策》。

因此,《战国策》显然不是一时一人所作,刘向只是战国策的校订者和编订者。因其书所记录的多是东周后期时诸国混战,纵横家为其所辅之国的政治主张和外交策略,因此刘向把这本书名为《战国策》,而该时期亦因此被史家称为战国时代。

内容简介:

根据战国时期的史料编订,反映了战国时期各国的政治,军事,外交方面的一些活动情况和社会面貌。总共三十三篇,按国别记述,计有东周一、西周一、秦五、齐六、楚四、赵四、魏四、韩三、燕三、宋、卫合为一、中山一。

记事年代大致上接《春秋》,下迄秦统一。以策士的游说活动为中心,反映出这一时期各国政治、外交的情状。全书没有系统完整的体例,都是相互独立的单篇。

虽然习惯上把《战国策》归为历史著作,但是与《左传》、《国语》等有很大不同。有许多记载,作为史实来看是不可信的。如《魏策》中著名的“唐雎劫秦王”,写唐雎在秦廷中挺剑胁逼秦王嬴政(即秦始皇),就是根本不可能发生的事情。这一类内容,与其说是历史,还不如说是故事。

《战国策》的思想观念,就其主流来说,与《左传》等史书也有截然不同之处。刘向序说:“战国之时,君德浅薄,为之谋策者,不得不因势而为资,据时而为画。故其谋扶急持倾,为一切之权;虽不可以临教化,兵革救急之势也。”

战国时代,是春秋以后更激烈的大兼并时代,过去还勉强作为虚饰的仁义礼信之说,在这时已完全被打破。国与国之间,如今讲的是以势相争,以智谋相夺。那些活跃在政治舞台上的策士,也只是以自己的才智向合适的买主换取功名利禄,朝秦暮楚,毫不为怪。

“乐极生悲”是一个很简单的成语,同时也是一个不简单的人生道理,这几个字人人都会写,却不见得人人都能做得到。其实,生活中也是随处可见“乐极生悲”的例子,但是却偏偏还是有人“中招”,没有在合适的时机收手,结果喜剧就变成了悲剧,感慨万分。“乐极生悲”这个词又是怎么来的,历史上这个词背后有着怎样的故事?

1.乐极生悲

乐极生悲的意思也很简单,快乐到了极点就很容易转化,发生一些悲哀的事情。这其实和“否极泰来”意思相差不多,只不过过程反了过来而已。这则成语原本是“乐极则悲”,出自《史记 滑稽列传》,《滑稽列传》主要记述的是滑稽人物的事件,并不带贬义,而是赞扬这些人“不流世俗,不争势利”的精神,以及诙谐幽默的讽谏才能。

乐极生悲故事的主角是战国时期齐威王和淳于髡(音坤)。齐威王是个酒鬼,有一年遇上楚国进攻齐国,齐威王派淳于髡去找赵国求救,淳于髡不负所望,齐威王兴奋之下特别想彻夜饮酒。淳于髡说自己不管喝多少都会醉,因为在不同场合酒量会变化,所以他得出结论,“酒极则乱,乐极则悲”。齐威王也是一个善于听从建议的主,立刻表示自己再也不会彻夜饮酒作乐,悬崖勒马,改掉自己这个要命的习惯。

2.齐威王

再分别来看看故事中的两个主角,第一个,齐威王。我们从他的谥号当中能够看出来,“威”字在《逸周书·谥法解》中差不多都是“猛”“刚”之类的意思,也从一方面说明齐威王此人应该是一个直爽豪气的大汉,不然也就不会爱饮酒,又能对别人的劝谏虚心接受。

齐威王妫姓田氏,本名田因齐,是战国时期齐国的第四代君主,华夏族。从齐威王的事迹中来看,他经常会耽于享乐,继位初期沉迷酒色歌舞,邹忌劝过他,他改了;齐威王九年,他的姬妾劝他励精图治,他照做了,重用刚直的即墨大夫,烹杀奸佞;还有就是乐极生悲的例子,爽快地接纳了淳于髡的建议,而且这个齐威王,就是历史上那个“不鸣则已,一鸣惊人”的主角。

3.淳于髡

另一位主角,淳于髡,虽然身量矮小,但是智慧超群,从他以“酒极则乱”劝谏齐威王就能看得出来。淳于髡是齐国人,能言善辩,多次出使其他诸侯国,却从未受到屈辱,或许其他国家也是惊艳这样一个人才,尊重都还来不及又怎么会挖苦呢?他是稷下学宫最有影响力的学者之一,活跃在齐国的政治与学术领域,为齐国的发展做出过非常重要的贡献。

亚圣孟子曾经游历到齐国,淳于髡慕名前去拜访,与蒙自之间也有一些趣事,比如问提倡“男女授受不亲”的孟子,如果他老婆掉水里了,自己该不该去救?在孟子将要离开的时候,又问他,你位列三卿,但是不救百姓不佐君王,你不是“仁者”吗,就这么跑了是怎么个意思?

其实,淳于髡很聪明,聪慧善辩,但是他和孟子终究是两种人,孟子追求的是教化,而淳于髡追求实用,一个在理论一个在实际,不能说谁对谁错谁做的更好,就像孟子说的,人与人不同,只要对得起自己心中的“仁”就足够了。

【持枢拆古文】|《汉书》《资治通鉴》

汉武帝之张汤,主父偃

原文

翻译

因此,张汤虽然掩饰的很好,生性猜疑多嫉,不能公平公正,可是,还是(因为懂得投其所好)博得汉武帝的赞誉。

于是株连主父偃。

解析

文深:并不是文学功底深厚的意思,而是把自己掩饰的很深的意思。

主父偃,作为汉武帝的几个弄臣之一,他本身是有政治才能和思想远见的,所以,他也是唯一一个受重用的弄臣。

可是吧,自古书狂人,到处都有,队伍里多一个主父偃也不是不可以。

他有多狂呢,他说过这样一句话:吾生不五鼎食,死即五鼎烹耳(一语成谶,他还真的是死于五鼎烹(捂脸))!什么意思呢?就是说,我生下来没有高官厚禄,大不了死了就享受五鼎烹杀的待遇(五鼎烹,也是有职位的人才可以享有的死刑。)

这句话,如果句子中的语气不太好理解的话,和这句话相和的有一句俗话:大不了砍头掉下来,碗大个疤,老子十八年后又是一条好汉!

这样说,是不是可以理解了。古训有云:君子谨言慎行。这样的张狂,除了能吸引眼球之外,更多的是透露出自己的乖张。

于是,在他的建议下,汉武帝分藩国,迁茂陵,灭燕齐(燕齐国主自己有罪)。最终,在他的张狂的道路上,越走越窄,窄到汉武帝也保不住他,只能下令五鼎烹杀。因为,他触犯了众怒。

历史上,和他相似经历的,有醉打金枝的主角,郭子仪的儿子, 郭艾 。赤身裸体,击鼓骂曹的主角, 弥衡 。当然,也有力士脱靴的主角, 李白 。(虽然,李白未因为此事而死)

再回头说张汤,重足而立,侧目而视。这八字成语的典故,就来自于张汤。而,史书上,此段话《资治通鉴》原封不动,把《史记》的原话抄录了下来,可见对司马迁的尊重,真的是无一字可更改者!

察言观色到极致是什么样子呢?就是张汤这个样子,每一个建议,每一个决定,都能说到皇帝心坎里,都能抓住要害,抓住机会来为自己谋福利。皇帝喜欢啥,他就研究啥。所以,后来,他硬是凭借这样的能力,一步步的做到了御史大夫的位子。

历史上和他相似的人有,指鹿为马的 赵高 ,口蜜腹剑的 李林甫 , 和珅 。

他们生前风光无限,可是,历史从来不会偏颇,你是什么样子,终究就是什么样子,你做了什么,留下了什么影响,就会得到什么样的评价。

难道说,被杀头,被罢官的那些谏臣就好吗?并不是,一味地不懂规避风险,和莽夫又有什么区别?除非你能像魏征一样,遇到明君(然而魏征虽然直,却不张狂)。

那么,拉拢逢迎的那些奸臣就好吗?也不是,对上,不能框扶君主,对下,不能安抚百姓,也没有太大存在的意义。

一言以蔽之,孔子替他们总结了: 过犹不及 。太过,或者达不到,都是同样的效果。所以,两个人,各打一棒槌。而,真正的把这些都做到极致的,直言进谏,和左右逢源都具备的,恰恰还真有那么一人。是谁呢?且听下回分解(调皮)

而到底怎么做,才是真的对呢? 历史从来不会给我们一个标准的正确的答案,我们每个人,都要追寻自己心中的那份答案,然后,尽心尽力的去践行 。我想,在这件事上,没有答案才是真正的标准答案吧!

声明: 我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本站部分文字与图片资源来自于网络,转载是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们(管理员邮箱:daokedao3713@qq.com),情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!

999+

999+

13

13

1843

1843

1922

1922

1576

1576

1961

1961

1481

1481

833

833

689

689

1540

1540 本站内容仅供参考,不作为诊断及医疗依据,如有医疗需求,请务必前往正规医院就诊

祝由网所有文章及资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。

如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。

Copyright © 2022-2023 祝由师网 版权所有

邮箱:daokedao3713@qq.com