艾灸是常见的中医养生排毒方法,而艾灸的方法以及操作手法是多种多样的,有些可以在家自己做艾灸,有些需要到专业的医疗机构才行,下面就来看下艾灸的方法。

根据施灸的方法可以把艾灸分为五类:

1、直接灸

是将大小适宜的艾炷,直接放在皮肤上施灸。若施灸时需将皮肤烧伤化脓,愈后留有瘢痕者,称为瘢痕灸。若不使皮肤烧伤化脓,不留瘢痕者,称为无瘢痕灸。

(1)瘢痕灸 又名化脓灸:施灸时先将所灸腧穴部位,涂以少量的大蒜汁,以增加粘附和刺激作用,然后将大小适宜的艾炷置于腧穴上,用火点燃艾炷施灸。每壮艾炷必须燃尽,除去灰烬后,方可继续易住再灸,待规定壮数灸完为止。施灸时由于火烧灼皮肤,因此可产生剧痛,此时可用手在施灸腧穴周围轻轻拍打,借以缓解疼痛。在正常情况下,灸后1周左右,施灸部位化脓形成灸疮,5-6周左右,灸疮自行痊愈,结痴脱落后而留下瘢痕。临床上常用于治疗哮喘、肺结核、瘰疬等慢性疾病。

(2)无瘢痕灸

施灸时先在所灸腧穴部位涂以少量的凡士林,以使艾炷便于粘附,然后将大小适宜的艾炷,置于腧穴上点燃施灸,当灸炷燃剩五分之二或四分之一而患者感到微有灼痛时,即可易炷再灸。若用麦粒大的艾炷施灸,当患者感到有灼痛时,医者可用镊子柄将艾炷熄灭,然后继续易位再灸,按规定壮数灸完为止。一般应灸至局部皮肤红晕而不起泡为度。因其皮肤无灼伤,故灸后不化脓,不留瘢痕。一般虚寒性疾患,均可此法。

2、间接灸

是用药物将艾炷与施灸腧穴部位的皮肤隔开,进行施灸的方法。如生姜间隔灸、隔盐灸等。

(1)隔姜灸

隔姜灸是用鲜姜切成直径大约2-3厘米、厚约0、2-0、3厘米的薄片,中间以针刺数孔,然后将姜片置于应灸的腧穴部位或患处,再将艾炷放在姜片上点燃施灸。当艾住燃尽,再易炷施灸。灸完所规定的壮数,以使皮肤红润而不起泡为度。常用于因寒而到的呕吐、腹痛、腹泻及风寒痹痛等

(2)隔蒜灸用鲜大蒜头,切成厚0、2-0、3公分的薄片,中间以针刺数孔,然后置于应灸俞腧或患处,然后将艾炷放在蒜片上,点燃施灸。待艾炷燃尽,易炷再灸,直至灸完规定的壮数。此法多用于治疗瘰疬,肺结核及初起的肿疡等症。

(3)隔盐灸 用纯净的食盐填敷于脐部,或于盐上再置一薄姜片,上置大艾炷施灸。多用于治疗伤寒阴证或吐泻并作,中风脱证等。

(4)隔附子饼灸将附子研成粉末,用酒调和做成直径约3厘米、厚约0、8厘米的附子饼,中间以针刺数孔,放在应灸腧穴或患处,上面再放艾炷施灸,直到灸完所规定壮数为止。多用治疗命门火衰而致的阳痿、早泄或疮疡久溃不敛等症。

3、艾卷灸

(1)艾条灸 是取纯净细软的艾绒24克,平铺在26厘米长、20厘米宽的细草纸上,将其卷成直径约l、5厘米圆柱形的艾卷,要求卷紧,外裹以质地柔软疏松而又坚韧的桑皮纸,用胶水或浆糊封口而成。也有每条艾绒中渗入肉桂、干姜、丁香、独活、细辛、白芷、雄黄各等分的细末6克,则成为药条。施灸的方法分温和灸和雀啄灸。

(2)温和灸施灸时将艾条的一端点燃,对准应灸的腧穴部位或患处,约距皮肤2-3厘米左右,进行熏烤。熏烤使患者局部有温热感而无灼痛为宜,一般每处灸5-7分钟,至皮肤红晕为度。对于昏厥、局部知觉迟钝的患者,医者可将中、食二指分开,置于施灸部位的两侧,这样可以通过医者手指的感觉来测知患者局部的受热程度,以便随时调节施灸的距离和防止烫伤。

雀啄灸:施灸时,将艾条点燃的一端与施灸部位的皮肤并不固定在一定距离,而是像鸟雀啄食一样,一上一下活动地施灸。另外也可均匀地上、下或向左右方向移动或作反复地施转施灸。

4、温针灸

温针灸是针刺与艾灸结合应用的一种方法,适用于既需要留针而又适宜用艾灸的病症。操作时,将针刺入腧穴得气后,并给予适当补泻手法而留针,继将纯净细软的艾绒捏在针尾上,或用艾条一段长约2厘米左右,插在针柄上,点燃施灸。待艾绒或艾条烧完后,除去灰烬,取出针。

5、 温灸器灸

温灸器灸是用金属特制的一种圆筒灸具,故又称温筒灸。其筒底有尖有平,筒内套有小筒,小筒四周有孔。施灸时,将艾绒或加掺药物,装入温灸器的小筒,点燃后,将温灸器之盖扣好,即可置于腧穴或应灸部位,进行熨灸,直到所灸部位的皮肤红润为度。有调和气血,温中散寒的作用。

根据身体的穴位又可以把艾灸的方法分为穴位艾灸、局部艾熏、全身艾熏三大类。

【穴位艾灸】

取艾条一支点燃后,在穴位上方约10~30mm处熏灸或灼灸,一般每穴灸10分钟左右,至皮肤温热发红,而又不致灼痛或烧伤皮肤为宜。

施灸的方法分温和灸、回旋灸和雀啄灸。也可以配合各种艾灸器使用,如温灸盒、温灸架等,主要是为了固定艾条、使用方便。

温馨提示:

温和灸:将艾条的一端点燃,对准要灸的穴位或患处,进行熏烧

回旋灸:艾条点燃的一端与施灸皮肤虽保持一定的距离,但位置不固定,而是均匀地向左右方向移动或反复旋转地进行灸治

雀啄灸:艾条点燃的一端与施灸部位的皮肤并不固定在一定的距离,而是像鸟雀啄食一样,一上一下地移动

按照上面正确的方式艾灸,如果发现皮尤有灼痛或是灼烧感,那就要检查一下艾条的质量了。

【局部艾熏】

将用3~6根艾条,用胶带捆成一排,距离皮肤10~30mm,上下来回艾熏。

艾灸方法示例:

如痛经,用6根艾条,来回熏小腹至肚脐,一周2次,一次30~40分钟,促进小腹的血液循环。

如肩周炎,可用3~5根艾条从颈部风池穴到肩峰穴、肩井穴等穴位灸5分钟左右。在艾熏时,一定要保持室内温度适宜,不能受凉。

如腹部受凉、腹泻等,可以用几根艾条熏小腹至肚脐的位置,可以祛寒。

【全身艾熏】

夏季用6~8根艾条(冬天用8~10根),捆成一排,点燃。将蒸好的姜片贴在后背上(艾灸之前将生姜切成拨片,上锅蒸软备用)。点燃的成排艾条,保持离姜片半寸到一寸的距离,上下慢慢移动,通常熏30~40分钟。

在小腹及肚脐的周围都贴上姜片,上下熏20~30分钟。

在双小腿的外侧、内侧,从脚踝至膝部上下、来回各熏30~50下。

同时提醒读者:在全身艾灸之前,需要做适当的准备工作;首先用3片生姜,10粒红枣(去核),10粒桂圆(去核),加水煮15分钟,倒入粉碎机打成糊状喝下;这样做主要是能够做到养生补阴。

艾灸在家也可以做的,但是在家做艾灸需要注意以下的十大方面的问题。

1、要专心致志,耐心坚持:施灸时要注意思想集中,不要在施灸时分散注意力,以免艾条移动,不在穴位上,徒伤皮肉,浪费时间。对于养生保健灸,则要长期坚持,偶尔灸是不能收到预期效果的。

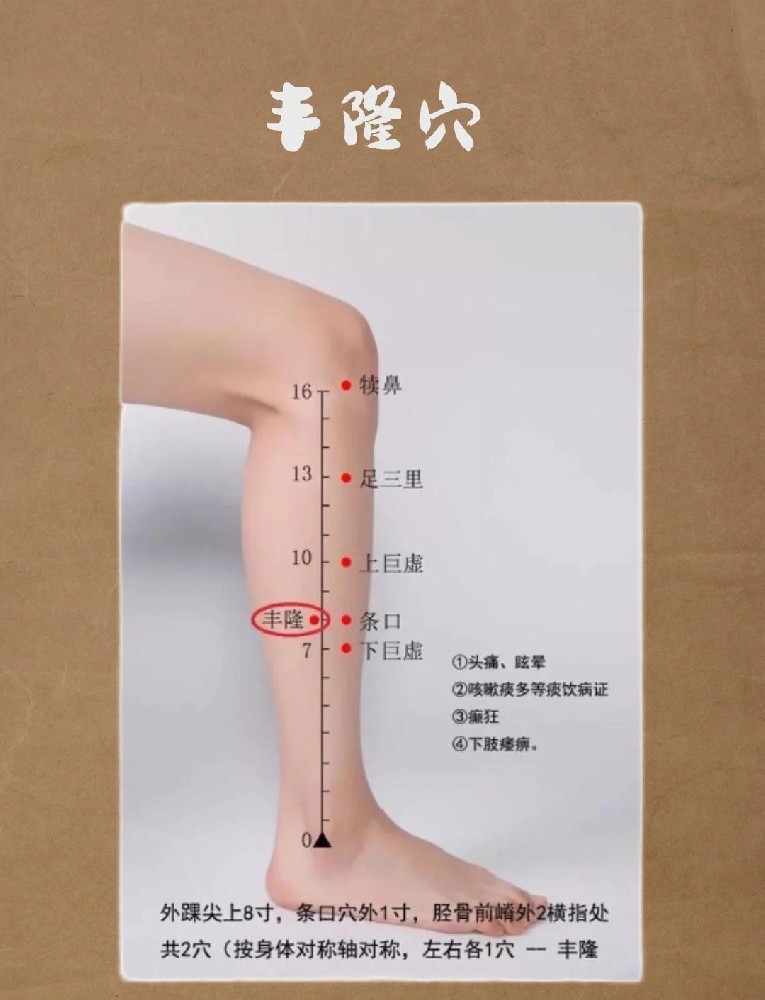

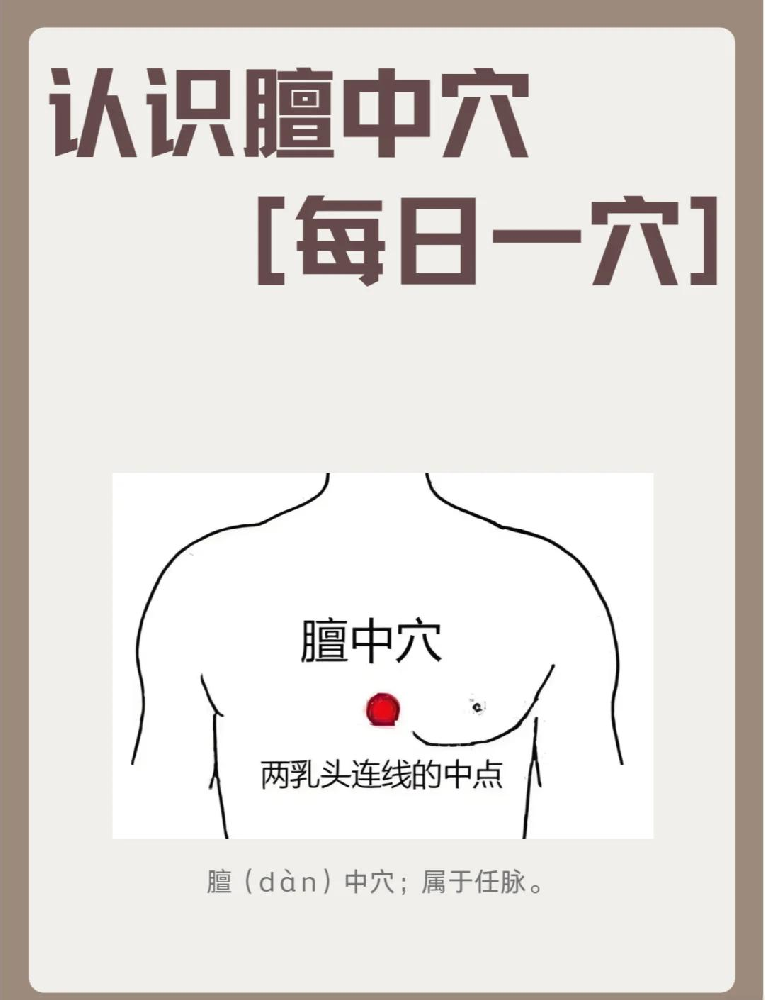

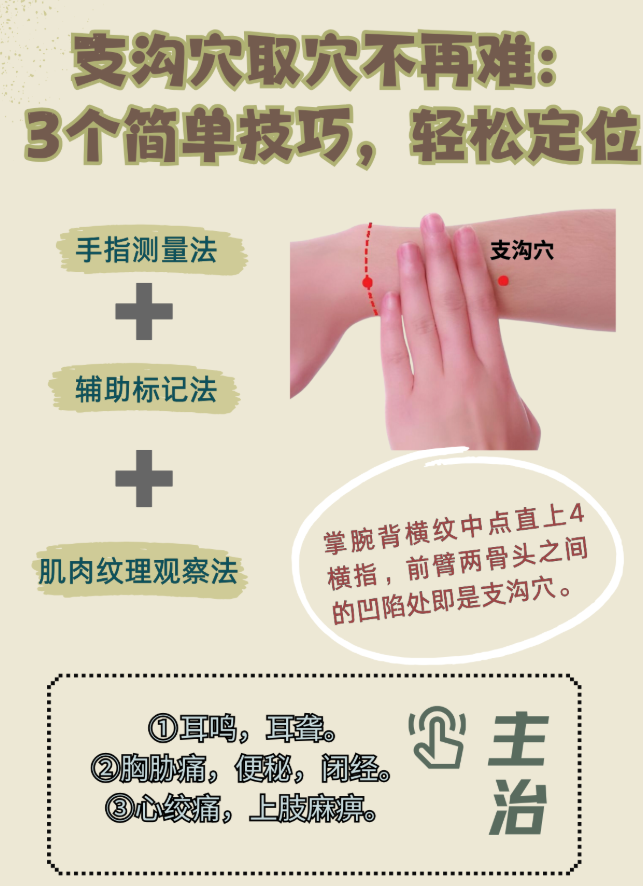

2、要注意体位、穴位的准确性:体位一方面要适合艾灸的需要,同时要注意体位舒适、自然,要根据处方找准部位、穴位,以保证艾灸的效果。

3、防火:现代人的衣着不少是化纤、羽绒等质地的,很容易燃着,因此,施灸时一定要注意防止落火,尤其是用艾炷灸时更要小心,以防艾炷翻滚脱落。用艾条灸后,可将艾条点燃的一头塞人直径比艾条略大的瓶内,以利于熄灭。

4、要注意保暖和防暑:因施灸时要暴露部分体表部位,在冬季要保暖,在夏天高温时要防中暑,同时还要注意室内温度的调节和开换气扇,及时换取新鲜空气。

5、要防止感染:化脓灸或因施灸不当,局部烫伤可能起疮,产生灸疮,一定不要把疮搞破,如果已经破溃感染,要及时使用消炎药。

6、要掌握施灸的程序:如果灸的穴位多且分散,应按先背部后胸腹,先头身后四肢的顺序进行。

7、注意施灸的时间:有些病证必须注意施灸时间,如失眠症要在临睡前施灸。不要饭前空腹时和在饭后立即施灸。

8、要循序渐进,初次使用灸法要注意掌握好刺激量,先少量、小剂量,如用小艾炷,或灸的时间短一些,壮数少一些。以后再加大剂量。不要一开始就大剂量进行。

9、防止晕灸晕灸虽不多见,但是一旦晕灸则会出现头晕、眼花、恶心、面色苍白、心慌、汗出等,甚至发生晕倒。出现晕灸后,要立即停灸,并躺下静卧,再加灸足三里,温和灸10分钟左右。

10、注意施灸温度的调节:对于皮肤感觉迟钝者或小儿,用示指和中指置于施灸部位两侧,以感知施灸部位的温度,做到既不致烫伤皮肤,又能收到好的效果。

以上是对于艾灸的方法、艾灸的操作手法、在家做艾灸的注意事项方面的叙述,更多有关艾灸的作用等方面的内容,请在养生之道网搜索可以了解更多。

艾灸具有效果明显、简便易行、经济实用的优点,几乎没有不良反应

但在艾灸过程中,一定要认真按照调理原则和操作方法进行

一、施灸讲究先后有序“凡灸当先阳后阴,言从头向左渐下,次后从头向右渐下,先上后下

”(唐 孙思邈《千金要方·针灸上》) 施灸的顺序,临床上一般是:先灸上部 → 后下部;先灸背腰部 → 后灸胸腹部;先灸头部 → 后灸四肢;先灸阳经穴位 → 后灸阴经穴位;施灸量先少 → 后逐步增加

如不按顺序施灸,先灸下部,后灸头部,患者可能会出现头面烘热,口干咽燥等不适感

在施灸时还需结合病情,因病制宜,不可拘泥

“先灸上,后灸下, 先灸少,后灸多,灸慎之

” (《西方子明堂灸经》) 二、施灸的灸量把握好艾灸的用量与所用的艾灸方法相关,使用不同的方法艾灸用量也不同

1. 施灸的时长 艾灸仪保健灸: 头面胸部穴位施灸时间相对短一些; 腰腹部及四肢关节施灸时间相对长一些

具体施灸时长还须结合自身身体状况进行自我调节,不可拘泥

【备注】儿童灸的时间相对成人可稍短一些,具体还需根据小孩年龄、自身身体状况进行调节

(三岁以下儿童须在专业人士指导下进行)2. 施灸的距离 应根据被施灸者对热度的传感灵活调节

三、施灸的注意事项1. 施灸前要保持心情平静,不要有较大的情绪波动,同时要在施灸前喝一杯温开水(水温应高于体温),艾灸时注意保暖,夏季艾灸吹空调、风扇不宜正对风口,温度最好保持在25度以上

2. 一旦出现晕灸,应立即停止施灸,让病人平卧休息,饮些温开水,片刻即可恢复

3. 施灸过程中应不时地用手置于施灸部位,以感知病人局部的受热程度,便于随时调节施灸的距离,避免烫伤,尤其是儿童艾灸时

4. 艾灸过程中会通过皮肤蒸发一部分水分,灸后适当多饮水(水温烫嘴皮子为宜)或多食稀粥,有助器官排泄体内毒素

5. 有灸后身体不适者,如身热、头昏、烦躁等,让患者适当活动,饮少量温开水

6. 施灸后可能会出现上火、皮肤瘙痒等,有的会出现起红疹、疲倦、便秘、尿黄、出汗、牙痛、耳鸣、阴道不规则流血、全身不适的现象,一般不要惊慌,继续艾灸后这些症状就会消失

也可以艾灸足三里穴、涌泉穴引火下行,多喝水

必要时停灸或隔天灸,很快上述症状就会消失

7. 灸后要保持心情平静,努力做到忘掉疾病、忘掉烦恼,这样才有利于使艾灸达到更好的疗效

8. 艾灸后不可以马上洗澡,一般情况下,洗好澡后再艾灸

或者艾灸完,隔3小时后再洗澡

9. 灸后忌食生冷、辛辣、肥厚食品,不饮酒、不吸烟,饮食宜清淡,多食蔬菜水果,可以适当多食蛋白

不可饮食过饱,但可以少吃多餐

10. 灸后部分人会出现大便干的情况,可使用蜂蜜、藕、芹菜等进行调理

11. 生活方面要注意,房事要有节制,睡眠要充足

12. 不要进行繁重的体力劳动,减少每天上网、看电视的时间

13. 运动是最好的一种调养方式

灸后的运动可以散步、打太极拳、练瑜伽等为主,不要进行剧烈运动

14. 一些慢性病症应在常规用药的前提下结合艾灸疗法,一些急性病症应及时到医院就诊,在积极就医的同时,结合艾灸做辅疗

每个人都应该做自己健康的主人!

施灸时将艾条的一端点燃,对准应灸的腧穴部位或患处,约距皮肤1.5-3厘米左右,进行熏烤

雀啄灸:施灸时,将艾条点燃的一端与施灸部位的皮肤并不固定在一定距离,而是像鸟雀啄食一样,一上一下活动地施灸

另外也可均匀地上、下或向左右方向移动或作反复地施转施灸

回旋灸:距皮肤1.5-3厘米左右,艾灸条在皮肤上做顺时针或逆时针转动

施灸时要注意思想集中,不要在施灸时分散注意力,以免艾条移动,不在穴位上,徒伤皮肉,浪费时间

对于养生保健灸,则要长期坚持,偶尔灸是不能收到预期效果的

要注意体位、穴位的准确性:体位一方面要适合艾灸的需要,同时要注意体位舒适、自然,要根据处方找准部位、穴位,以保证艾灸的效果

扩展资料 要循序渐进,初次使用灸法要注意掌握好刺激量,先少量、小剂量,如用小艾炷,或灸的时间短一些,壮数少一些

以后再加大剂量

不要一开始就大剂量进行

防止晕灸晕灸虽不多见,但是一旦晕灸则会出现头晕、眼花、恶心、面色苍白、心慌、汗出等,甚至发生晕倒

出现晕灸后,要立即停灸,并躺下静卧,再加灸足三里,温和灸10分钟左右

施灸温度的调节:对于皮肤感觉迟钝者或小儿,用示指和中指置于施灸部位两侧,以感知施灸部位的温度,做到既不致烫伤皮肤,又能收到好的效果

声明: 我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本站部分文字与图片资源来自于网络,转载是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们(管理员邮箱:daokedao3713@qq.com),情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!

999+

999+

14

14

49

49

45

45

15

15

21

21

22

22

16

16

41

41

49

49 本站内容仅供参考,不作为诊断及医疗依据,如有医疗需求,请务必前往正规医院就诊

祝由网所有文章及资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。

如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。

Copyright © 2022-2023 祝由师网 版权所有

邮箱:daokedao3713@qq.com